(福村先生のことを書いたが、置塩先生のことを書いたものがあったのを思い出して、古いファイルの中から以下のものを見つけてきた)

置塩信雄先生が2003年11月8日に亡くなられた。76歳だった。思い出のようなものを書いてみたいと思った。(以下、「先生」の敬称を略させていただきます。申し訳ありません。)

私は大学も違い、工学部であったので、学生時代には置塩のことはまったく知らなかった。その後、経済学の勉強をするようになって、その名前を知るようになった。置塩信雄のもとで経済学の勉強をしたいと思うようになり、大学院を神戸大学経済学研究科に選んだ。入試に向けて、原論の勉強をするときにどうしたらいいだろうか迷った。私は名古屋大学時代、経済学の単位を取った記憶がない。教養部時代に、市場の安定性についての蜘蛛の巣図を書いた授業を受けた記憶はあるのだが、単位を取った記憶はない。

大学院入試の、過去の問題を調べると、原論の試験は、「インフレーションについて説明せよ」といった問題が多かった。つまり、きちっとした正解はあるかどうかわからないような問題なのである。そこで、どのような問題が出ても置塩信雄の『蓄積論』の考え方で答えを書くという方針でのぞんだ。その本を何度も読み返し、ノートも作った。結果的に合格したが、その勉強がよかったかどうかは検証しようがない。いずれにしても、そこまで置塩に心酔していたのである。

私は置塩のゼミを第一志望にしていた。入試の面接で初めて置塩信雄に出会った。1983年の秋のことである。振り返ってみればそのとき置塩は56歳だった。今私が、48であるから、結構近い気がしてしまう。

面接で置塩が質問した言葉。

「筆記試験はどうでしたか?」

「数学を100点とれるようにがんばりました」と私。

「それで、できましたか?」と置塩。

「だいぶできたと思いますが100点の自信はありません」と私。

こんな感じだった。そして、

「君は大学院で何をやりたいのかね?」

「計量経済学でモデル分析をしたいです」と私。

「だったら、君は、斎藤先生のところで勉強しなさい」と置塩。

というわけで、私は、主ゼミが斎藤光雄先生のところになり。第二ゼミとして置塩ゼミに参加することになった。当時、納得できない面もあった。入試の成績が悪かったのかもしれないとも思ったが、今になってみれば、斎藤先生のところで勉強できたことはとてもよかったと思う。経済の実証分析という点では最高のゼミだった。斎藤光雄先生は、ご存命だが、置塩信雄と共に、私の人生で最高の二人の教師だと今でも思っている。

私が計量経済学をやりたいと思ったのは、理論と同時に、現実の経済と格闘したいと思っていたからだった。理論的バックグラウンドは、新古典派経済学というよりも、置塩信雄の経済学でよかったのだ。そのあたりを話せばきりがないので、ここでは触れないでおく。

置塩信雄のゼミナールに参加することは、ある種、あこがれていたアイドルスターと一緒に仕事ができるようになったファンのようなものである。それはすごいことだった。ゼミはとても厳しい雰囲気だった。誰もがピリピリして受けていた。戦前に建てられた兼松記念館の三階だったと思うが、海側に面した研究室に毎週ゼミ生が集まった。両側の高い天井いっぱいに本が詰められている。ソファーに座る学生、私はたいがいその背後のパイプ椅子に座った。

特に、出口に近いところに座ったような気もする。なぜならば、私は当時二人の子供がいて、妻が看護婦で不規則な勤務をしていたために、子供を保育所に迎えにゆかなければならなかった。だから、ゼミが五時半頃を過ぎると、大学の近くに借りた駐車場の車で、子供を引き取りに行った。もちろん、もう一度ゼミに帰るようなことはできなかった。そのことを、先生にも理解していただいていたと思う。

ゼミのコンパで、置塩と一緒に過ごすことは楽しかった記憶がある。置塩は、当時から、たぶん体の問題で、それほど飲まなくなっていたような気がするが、ゼミ以上に置塩に近づけることが楽しかった。

ゼミで議論される内容は高度で、大学院に入学したばかりの学生にとって簡単についていけるものではなかったが、いつかついていきたいというあこがれは常に持っていた。

修士論文を書かなければならないころになると、置塩のゼミで発表できる。私は結構楽しかった。計量経済学の実証的な研究は斎藤ゼミで発表し、純粋理論的なものは置塩ゼミで発表した。私のモットーは、その先生から一番学べることを学ぶということだった。

私は多部門モデルをやりたい気持ちもあったが、二人の先生が共通して興味を持ちうるであろうと思われた、投資需要の理論と実証研究を修士論文テーマにした。

投資理論に関することは、どちらかといえば新古典派的理論が大きかったが、ケインズ理論にも、投資理論は大きな存在感があった。置塩は、ケインズの投資理論について、当時経営学部にいた伊賀先生と共に、徹底的に研究した方だった。ときどき、ゼミの中で、ケインズの投資理論について説明することがあった。その説明を今でも私は覚えている。単に覚えているだけではなく、学生にマクロ経済学を教えるときなど、投資のところに来ると、置塩的な教え方を、じっくりと学生に聞かせる。要するに、なぜ利子率が投資需要に効いてくるのかを、プロジェクトに区切って説明するのである。学生は結構おもしろがって聞く。

置塩から最初にゼミでその考え方を聞いたときに、それまで関数でこうなるだろう、というような理解にとどまっていた私は、目が開かれたような記憶がある。

その置塩が、ときどきゼミで、ケインズの「一般理論」に書いてある、ある考え方がわからないというか、苦労しているというか、そんな話しをしていた。それは現在の利子率に比べて将来の利子率が一層下がるという予想をすると、現在の投資が減少する可能性があると、ケインズは書いていたのである。私が投資をやっているからというのではないとは思うが、当時置塩はこれをモデル化するためにいっしょうけんめいになっていた。それはパラドキシカルな結果なのである。新古典派的な理論の枠組みではこの結果は出てこないのだ。

置塩は自分の考え方をモデル化したものを、何度かゼミで発表していた。どういうわけだか、置塩が書いた論文を原稿段階で私は読んだりもしていた。読めといわれたのだろうと思う。しかし、私には置塩の精密で複雑なモデルは、気分的についていけなかった。

あるとき、どのようなきっかけかはよく覚えていない。おそらく、第三学舎の自分の机の上で、数学モデルをいじくったり、コンピュータを動かしたりして修士論文の準備をしていたときだろう。ケインズの考え方が意外と簡単なモデルであらわすことができることがわかった。つまり、現在の投資と将来の投資を、新古典派のように粘土ように混じり合ってしまう理論ではなく、個性が失われないような形にすれば、ケインズの言っているのと同じようなことが理論的に表現できることがわかった。

私は、置塩に時間をとってもらい、説明させたもらった。それはそれだけで終わったのだが、あるゼミの時間に「君の考えを説明しなさい」といきなり言われた。私は何のことだったかわからなかった。あの自分の考え方が、そんなに置塩に印象に残るものだとは思わなかったのである。私は説明した。それからもっと一般化するようにといわれたが、本気にはなれなかった。というよりも、複雑すぎて解けなかったと言った方が正直かもしれない。そのうちに、当時大学院の先輩に当たった萩原さん(現神戸大学教授)と置塩が一緒になってその一般化を完全になされた。自分のやったことが、そこまでの努力に値するとは思わなかったのだ。そのとき、「鷲田・置塩論文として、理論計量経済学会(現、日本経済学会)の学会誌に投稿しなさい」と言われた。

最初に書いた論文は、採用拒否にあった。その旨を伝えると、置塩は「そうか」というような反応しかしなかったと思う。私も面倒になってそれはしばらく置いておいたが、その後、業績が欲しくなって、欲が出たというか、前の原稿が置塩流の展開になっていたのを、新古典派的な考え方との関連を前面に押し出した書き方に変えて、「先生、この原稿で再度出させてください」とお願いした。もうどうでもよいと思ってい頃なのか、特に点検することもなく了解をもらって投稿して、それは結局「季刊理論経済学(Economic Studies Quarterly)」掲載された。

論文の中身よりも、置塩信雄との共同論文が学会誌に掲載されたことは、私にとって決定的に大きな勲章だった。自分にとって、自分だけにとって、一番輝かしい勲章だった。

私は、修士論文を終えて、大学院の後期課程に1年いただけで、就職してしまった。だから、置塩の指導は大学院では3年しか受けなかった。やはり短い。置塩は大学院の5年間、みっちりとつき合う価値が十分すぎるくらいにある教師だった。

その後の最も大きな関わりは、学位論文をめぐってだった。

私は、大学に就職すると、自分のやりたいことだけをやればよくなって、頭は爆発的にいろいろなことを考え出した。まず、理論的に興味があった、多部門の最適成長経路に関するターンパイク理論を勉強した。それは、大学院にいる頃から勉強を始めていて、当時、大阪大学社会経済研究所にいた筑井甚吉先生の元で、それを学んだ。毎週のように通った。基本的に個人指導なのである。よく教えていただいたものだと今でも思う。でも苦しかった。分厚い理論と実証が書いてある英語の本を毎週ある程度のページ数自分理解しておかなければなかった。

当時、神戸大学では、課程博士をとらずに就職してしまったものに対して、論文博士を課程博士と同じ手続きで出すという制度がうまれた。私が大学院にいるときに制度としてできたもので、私はとても歓迎した。学科試験をいくつか受けなければならなかったのだが、大学院時代にドイツ語とか英語、経済統計学などをとっていて、経済政策の試験を受けに、岩手から神戸大学に行ったこともあった。

学位論文としては、歴史上の体制変化を多部門モデルで表現される剰余の変遷としてとらえるものにしたかった。そして、実際にかなり長大な論文を書いた。たぶん、就職して二年目くらいだったろうと思う。内容的には実証ではなく、完全に置塩的世界の中で書いたもので、 置塩に見てもらうしかなかった。論文を送ったところ、とっても長い返事の手紙をいただいた。(それも、私の宝物なのだが、そのわりには、今、机の周囲を探したらその手紙が見あたらなくて動揺している。)

そうだ、その論文について話を伺うために、神戸まで行ったことがあった。二人だけで、ビールと酒を飲みながら話したのは、あれ一回だったのではないだろうか。なつかしい。

手紙と、お会いして受けたコメントは、とてもたいへんなもので、その通り修正することは、私にはとうていできないものだった。ただ、基本的なアイデアは認めてもらったような気がする。あのときの、置塩の気持ちはどうだったのだろうか、と今になって思う。面倒なやつだな、と思っていたかもしれないが、それはいっこうにかまわない。そういう形で、置塩に関われたこと自体が自分の人生にとって大きな蓄積になっている。

置塩に認められるような研究結果を出したかった。ひたすらそれを目指した。自分の能力いっぱいに努力した。その点で曖昧さはみじんもない。「なかなかいい研究じゃないか」なんて、置塩に思われただけであらゆる努力は報われると思うほどにそれは切実な願いだった。ただ、私のそれは、置塩の経済学をそのまま引き延ばそうとするものではなかった。自分なりに、自分の関心に従って研究した結果を置塩に認められたかった。同じことをやっていては、置塩に本気で認められるとは思えなかった。置塩が考えなかったようなところで結果を出したかった。

自分の研究結果を置塩に送るようなことはほとんどしなかった。何もしないでも置塩に伝わっていくくらいのプロミネントな結果を出したかった。それができたかどうかはわからない。置塩に自分の何かが伝わったかどうか確かめたこともない。ただ、信じたい。いつか、「鷲田もがんばっているな」なんていう気持ちが置塩のあの偉大な脳細胞に一瞬かすめただけでも十分だ。そうであってくれたらなと思う。

置塩を乗り越えたいと思ったときもあった。しかし、それは不可能であることがわかった。どんな研究成果を挙げても乗り越えられないもの、それが「師」というものであることがわかったからだ。

いくつかの偶然も重なって、地回りの大学教師から、母校の経済学部に教師として戻ってくることになった。移って数ヶ月、懐かしさにぼんやりと、うっとりと時間を過ごした。しかし、そこにはもう置塩信雄はいなかった。斎藤光雄先生もいなかった。教授会に出て、この古風な会議室で、置塩は40年もの間会議に出ていたのだと思った。残念ではあったがその方が良かったのかもしれないと思った。職場の同僚として過ごす相手ではなかった。

置塩のような師を持てたこと、それが私の人生の最大の幸福の一つであることは間違いない。私はこの幸福を堪能し尽くしたか?それは、不十分だった。それでもいい。

ああ、それで終わりなのだ。静かに、その姿は白濁し、フェイドアウトし、置塩は僕の前方遠ざかっていった。一度お会いして話したいと思い続けたが、かなわなかった。

置塩に問いたかった。

「僕の生き方は、これでいいのでしょうか?」と。

置塩はなんと応えるだろう。

「いいんじゃないですか」

と、昔の調子で答えるのではないか。ただ、その後にあの渋い微笑みを加えてもらえれば、私はそれ以上に大きな満足はない。

偉大な教師だった。置塩に出会わなかったら、教師としての私はあり得なかった。

生きている間に言えなかった、心からの感謝の言葉をいまいいたい。

「置塩信雄先生、ありがとうございました。あなたに別の世界があるかどうかはわかりませんが、少なくとも、私の心中には、あなたは終生生き続けるでしょう」

置塩経済学とは何だったかは、いつかきちんと書きたいが、さしあたって、次のことだけを書いておこう。

置塩経済学に、今それほど関心が向いていないかもしれないが、いずれ復権するだろう。いや、人間の歴史がある限り、何度も何度も復権するだろう。なぜなら、それは経済システムというものに対する一つの体系的な真理であるから。

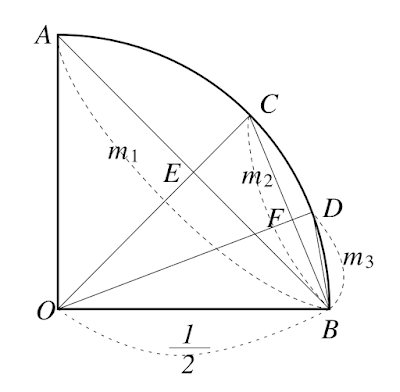

したがって、ピタゴラスの定理が証明される。

したがって、ピタゴラスの定理が証明される。